√Les racines profondes de la géopolitique II ~ Songkrah

Implications pour l’avenir

Par Peter Turchin − Le 3 août 2025 − Source Cliodynamica

Dans la première partie de cet article, j’ai souligné que la géopolitique actuelle est dominée par la confrontation entre « l’Océanie », résultat de la révolution militaire des canonnières, et les empires eurasiens, résultat d’une révolution antérieure, celle de la cavalerie de fer. Il s’agit là d’une histoire fascinante, mais qui a également des implications sur la manière dont cette confrontation pourrait évoluer à l’avenir.

Le point le plus important concerne la remarquable endurance des empires eurasiens qui ont vu le jour aux frontières des steppes. Toutes les sociétés à grande échelle organisées en États connaissent des périodes de déclin, de turbulences sociales, de luttes politiques internes et d’effondrement de l’État. Mais les empires des frontières steppiques se distinguent par une certaine résilience. Après un effondrement et une période de fragmentation, un empire successeur semble inévitablement se reformer dans la même région. Cela diffère considérablement du schéma dominant dans les régions éloignées des frontières steppiques. Ainsi, après l’effondrement de l’Empire romain, l’Italie est restée fragmentée jusqu’au XIXe siècle.

Ce modèle a longtemps été observé en Chine et a suscité un vif intérêt chez les économistes férus d’histoire. À titre d’exemple, vous pouvez consulter l’article de Fernández-Villaverde et al., The Fractured-Land Hypothesis, ou lire le livre de Walter Scheidel, Escape from Rome.

L’hypothèse des terres fracturées : pourquoi la Chine est unifiée et pas l’Europe

Bien avant cela, Luo Guanzhong commence son roman historique, Les Trois Royaumes, dans lequel il retrace le siècle turbulent de désunion nationale qui a suivi la fin de la dynastie Han (169-280 après J.-C.) avec ces lignes célèbres : « L’empire, longtemps uni, doit se diviser ; longtemps divisé, doit s’unir. » Dans la partie I, vous pouvez voir la carte montrant combien de méga-empires ont régné sur la Chine. Il y en avait dix ! (plus 4 à 5 unifications supplémentaires qui étaient partielles et ne dépassaient pas le seuil du méga-empire, qui est de contrôler plus d’un million de kilomètres carrés). Mais l’Iran a fait encore mieux : 12 méga-empires ! La Russie, qui est arrivée plus tard, a un historique plus court, mais le schéma général y était le même.

Le mécanisme à l’origine de l’imperiogenèse récurrente aux frontières des steppes est le modèle des empires miroirs que j’ai proposé dans un article publié en 2009 et largement testé dans des publications ultérieures. L’argument est le suivant. Les pasteurs des steppes avaient besoin des produits des économies agraires (nourriture et fibres). Ils jouissaient également d’une supériorité militaire sur les agriculteurs, grâce à un approvisionnement illimité en chevaux et à un mode de vie qui cultivait les prouesses guerrières. Ils pouvaient bien sûr commercer avec les agriculteurs, mais il était beaucoup plus tentant de les piller. Après que les nomades eurent appris à monter à cheval efficacement, les communautés agricoles des rives de la steppe furent constamment soumises à une forte pression militaire et la seule façon de résister était de s’unir en un empire. Les peuples d’Asie centrale créèrent également des confédérations impériales, et les deux types de politiques impériales se développèrent comme des empires miroirs, chacun de part et d’autre de la frontière steppique.

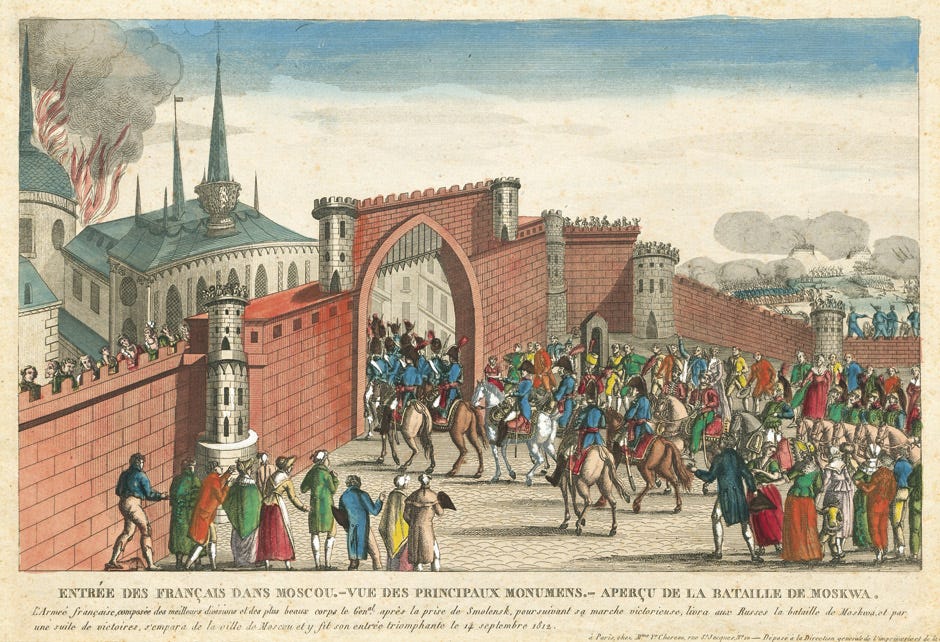

Lorsque les Européens, avec leurs navires et leurs armes à feu, ont remplacé les pasteurs des steppes, leur effet sur les autres entités politiques a été analogue. La Russie, la plus proche de l’épicentre de la révolution des canonnières, a été la première à subir la pression des Européens (occidentaux). Elle n’a jamais été conquise (même si les Polonais, les Suédois, les Français et les Allemands ont failli y parvenir, les Polonais et les Français occupant même le Kremlin).

Mais la Russie a eu la chance d’avoir le temps de coévoluer avec les Européens, de sorte que l’artillerie russe, par exemple, était à égalité avec les armements de ses rivaux européens.

Quand je parle de « coévolution », je pense avant tout à l’évolution culturelle et sociale, mais ce processus comportait également un élément d’évolution biologique. Comme l’a fait remarquer Jared Diamond, les Eurasiens ont été exposés à des vagues répétées de pandémies et ont eu plusieurs siècles (voire des millénaires) pour s’adapter à ces agents pathogènes.

Les sociétés complexes des Amériques, en revanche, n’ont pas eu le temps de s’adapter et se sont effondrées dès qu’elles ont été exposées aux envahisseurs européens. Mais revenons à l’Eurasie.

La Chine, à l’opposé de l’Europe, a subi les effets de l’expansion européenne beaucoup plus tard que la Russie, à savoir au XIXe siècle, lorsque la dynastie Qing est entrée dans sa période de désintégration. Mais elle a survécu au siècle d’humiliation qui a suivi et a aujourd’hui retrouvé son statut de grande puissance.

L’histoire de l’Iran est similaire à celle de la Chine, dans la mesure où il a subi tardivement la pression européenne, au XIXe siècle. En réalité, l’Iran et la Chine ont tous deux été pris en étau entre deux puissances : les puissances maritimes (principalement l’Empire britannique) et l’empire terrestre (la Russie). Voici un épisode historique peu connu aux États-Unis : l’invasion anglo-soviétique de l’Iran.

OK, mais pourquoi revenir sur toute cette histoire ? Les empires eurasiens sont des entités extrêmement résistantes qui ont tendance à se reconstruire après l’effondrement de leur État. Le mécanisme est la pression extérieure, d’abord de l’Asie centrale, puis de l’Océanie. Cela signifie que la politique américaine actuelle, qui vise à exercer une pression maximale sur la Chine, la Russie et l’Iran, risque d’aboutir à un résultat contraire à celui escompté. Tous ces États ont développé des adaptations culturelles et des traditions impériales pour répondre aux pressions extérieures en renforçant leur cohésion interne. À mon avis, le résultat inévitable de la politique américaine actuelle sera que l’équilibre géopolitique finira par basculer de manière décisive en faveur de l’Eurasie. En d’autres termes, il y aura un retour de flamme.

Jusqu’à présent, j’ai examiné la confrontation géopolitique actuelle du point de vue de l’Eurasie. Mais que nous apprend l’histoire sur les puissances océaniques ? Contrairement aux empires eurasiens résilients, les grandes puissances maritimes ont tendance à être relativement éphémères. Les théoriciens des systèmes mondiaux, tels que Giovanni Arrighi, ont dressé une liste des « hégémons » qui ont précédé l’actuel, les États-Unis. Il s’agit, par ordre chronologique inverse, de l’Empire britannique, des Pays-Bas, du Portugal et de Gênes (voir un article récent de mon collègue Chris Chase-Dunn). À mon avis, seul l’Empire britannique peut être qualifié ainsi, tandis qu’il est assez exagéré d’appeler Gênes, le Portugal et les Pays-Bas des « hégémons ».

Il n’en reste pas moins que cet ensemble de régimes politiques est intéressant à étudier. Chacun de ces États, à commencer par la Grande-Bretagne, a connu son heure de gloire avant de sombrer dans l’insignifiance. Il pourrait y avoir de nombreuses explications à cette impermanence, mais l’une d’elles est qu’ils étaient tous, ou sont rapidement devenus, des ploutocraties (le pouvoir des riches) et que les ploutocraties ont tendance à être assez fragiles, pour des raisons que j’explique dans le chapitre 6 de End Times. Si les États-Unis correspondent à ce modèle, leurs jours en tant qu’hégémon sont comptés.

Peter Turchin

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone

songkrah.blogspot.com

Enregistrer un commentaire for "√Les racines profondes de la géopolitique II ~ Songkrah"